【文/观察者网 林铃锦】搭搭网

8月31日,上一轮成就常州首粒进球的镇江,在与老大哥南京的遭遇战上表现亮眼。

上半场,镇江队在先失一球的情况下扳平比分。下半场刚开场,南京队一记精彩的世界波再破镇江球门,1:2的比分也保持到了终场。再负一场的情况下,镇江队不仅坐稳积分榜榜尾,也提前三轮成为最早备战下届苏超的球队。

镇江紧邻苏州、无锡、常州 “苏南三强” ,在江苏 “十三太保” 中面积最小、人口最少,人均GDP却仅次于苏锡常及省会南京,常年为苏南五市守门。

古称京口的镇江襟山+带江、人杰地灵,坐拥“天下第一江山”,鲜为人知的是,民国年间,她还曾经是江苏首府……

梁武帝称赞北固山为“天下第一江山”。图为“天下第一江山”碑。《历史文化名城名镇名村系列:镇江》

千古江山,英雄何觅?

汉晋时期,京口、广陵(今扬州)距海不远,处于江口地带。

镇江三山矗立江流中,标记着古时长江入海的“海门”。每逢朔望,在日月引力的牵引下,江海之水相互冲激,形成喷珠溅玉、怒吼狂奔的京江潮(又称广陵潮,分别得名于南岸的京口与北岸的广陵),丝毫不逊于钱塘的“十万军声半夜潮”。

江海激荡声中,发韧于先秦的镇江渡口,自秦汉至六朝,渡运规模不断扩大,在长江下游诸渡中,地位日益突出。

论及京口形势,《江防考》曰:“由京口抵石头(今南京),共二百里,高冈逼岸,宛如长城,未易登犯;由京口而东,至孟渎七十余里,或高峰亘,或江泥沙淖,或洲渚错列。所谓二十八港者,皆浅涩短狭,难以通行,故江岸之防,唯在京口”。

拱卫金陵的京口,铁马金戈难休。

公元前210年,华夏首告一统后,秦始皇第五次东巡时,即分别在镇江境内徒儿浦(今镇江市丹徒镇)、江乘(今句容市)登舟往返渡江。

东汉末年,中原地区军阀混战,北方人民开始大量取道广陵、丹徒航线,渡江南迁。

东吴开国皇帝孙权,其祖父孙钟从浙江富春迁居丹阳,其兄孙策在镇江开创江东大业,孙权筑城于京(后称京口),遂成东南霸业之基。

西晋末年规模空前的“永嘉南渡”中,至少有80万人避乱南迁至长江下游,其中,扬州至京口的路线承担了半数以上的渡运任务。

今云台山边的西津渡,东有象山为屏,可挡海口潮涌,北可直趋广陵。西津渡景区网站

也正是在京口,祖逖慨然“以中原为已任”,击楫中流,誓兵北伐。

东晋名将谢安,派其侄谢玄为南兖州刺史(治京口),监江北诸军事,招募北来侨民为兵,号北府军,成为淝水之战中战胜前秦的主力。后北府出身的刘裕倚之平定孙恩、卢循起义,进而北伐搭搭网,“气吞万里”,代晋而建立刘宋王朝。

齐、梁两代的萧氏,南渡后侨居于丹阳,齐、梁两代帝王死后,均葬于丹阳。陈霸先也长期镇守京口,代梁建陈。

六朝帝王的兴起,均与镇江有千丝万缕关系。

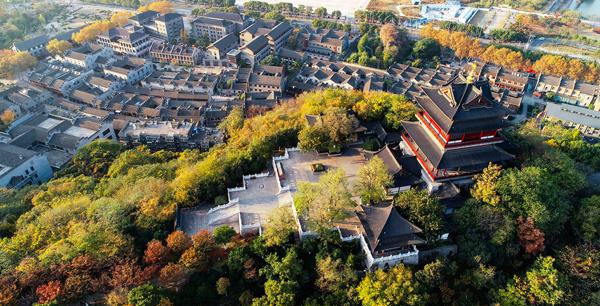

北固山风光《镇江图鉴·2024版》

开皇八年(公元589年),隋大举灭陈,贺若弼率军由广陵渡江,占据京口,直捣建康。华夏大地在经历了近4个世纪的分裂之后重归一统,京口、广陵为此提供了渡运条件。

兵戈暂息之后,隋炀帝贯通江、淮、河、海诸水,内陆水运交通动脉大运河自此“千里通波”。

南北向的运河与东西向的长江在镇江交汇,黄金水道十字路口为此兴彼亡的帝王将相搭起舞台,也在后世化为文人凭吊怀古的诗材。

“山之与水,相胥而后胜。山非水,则石而云枯;水非山,则势夷而气泊。”

尽管京口的江山难称高险,只因身处要地,舟楫往来,千古文脉于兹荟萃。

刘勰于京口著就不朽文论《文心雕龙》,南朝梁昭明太子萧统在招隐寺编成《文选》。就连仙翁葛洪,也倾心于烟云吞吐、洪涛硖击的镇江茅山,在第一福地、第八洞天修炼丹道。

人文与自然交相辉映之下,京口北固山虽然仅高58米,长约200米,却赢得“天下第一江山”的美名。

漕运枢纽,错失机遇

进入近代,第一次鸦片战争期间,觊觎中国已久的英国殖民主义者获悉镇江为清王朝的漕运咽喉,于1842年6月发动扬子江战役。

尽管镇江军民英勇抵抗,镇江圌山炮台于7月14日被攻陷,镇江城也于7月21日失守。侵略者在长江上四处炮击中国船只,镇江港航遭到了空前浩劫。镇江失守后不久,清廷与英军求和,签署了丧权辱国的《南京条约》。

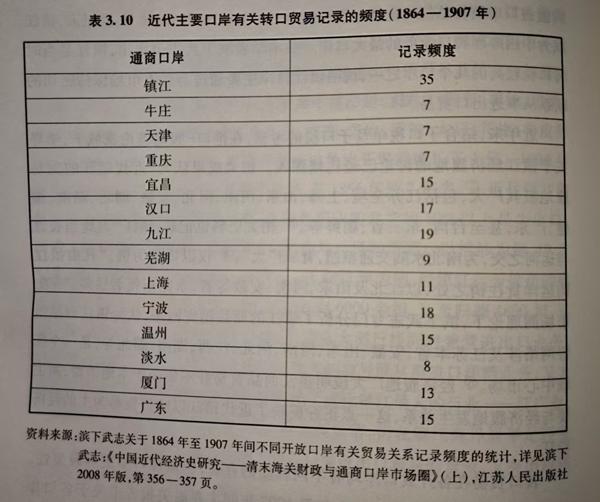

第二次鸦片战争后,镇江于1861年根据《天津条约》开埠,外商央行接踵而至,倾销洋货,收购南北货,镇江商业一跃步入所谓“黄金时代”,成为十九世纪末办理中国转口贸易业务的最大口岸。

镇江在十九世纪末成为中国转口贸易最大口岸。资料来源见图注

镇江运河枢纽的运命,随着铁路时代的到来,渐次转折。

1897年,美国在争夺芦汉铁路落空后,提出承建津镇(天津至镇江)铁路,计划将其打造为与芦汉路并行的南北动脉。

这一构想引起列强间的博弈。英国担忧其在长江流域的优势受损,法国由于出资芦汉路也提出反对搭搭网,德国则认为津镇铁路通过山东,介入其势力范围。随着义和团运动的爆发,直隶、山东、江苏三省民众也请求收回自办,津镇铁路未能实现。

1907年,梁敦彦奉命自办津镇铁路。设计中的津镇铁路南端本在镇江对岸瓜洲,以火车渡船在镇江与沪宁线相接。

然而,镇江商人及镇江籍京官忧虑津镇铁路通车后影响镇江水运,认为“镇江市面要移到瓜洲,镇江人就没饭吃了”。于是镇江商会电告邮传部,请予改道。

是时,恰好南京士绅在浦口购买大量地产,试图投机获利,于是由南京商会提出,经过多方活动,终于使津镇线改道浦口,更名为津浦铁路。津镇铁路功败垂成。

白娘子传奇中的“水漫金山”情节即发生在镇江三山之一的金山。微信公众号“镇江发布”

在日后铁路以 “速度快、运量大” 的绝对优势映衬下,加上港口淤塞,镇江昔日 \"漕运命脉\" 的荣光渐褪。当津浦铁路成为连接南北的交通干线,南京浦口取代镇江成为新的铁路枢纽,而镇江仅是沪宁铁路线上的次级站点。

海关资料显示,1906年镇江关进出口贸易额达3595万两关平银,1915年骤降至2000万两。南北土货出口从年超100万两锐减至仅50万两,糖、木业等支柱行业的销量也纷纷腰斩。

传统水运的核心货源逐渐因铁路分流,山东、淮北物资改走胶济线经青岛出海,河南一带的土货转由芦汉路至汉口集散,川湘桐油也弃镇江而趋浦口。镇江曾经 “北含鲁豫、南包苏浙” 的广阔腹地,急剧收缩至仅苏北一隅。

相当长一段时间内,镇江港实际上成为苏北里运河治线各地棉花、小麦输往无锡、常州加工,无锡、常州各工厂加工生产的棉纱、棉布和面粉,运往苏北里运河治线各地农村的转口港而已。

全省首府,复兴难成

民国时期,镇江又一次跨入了江南中心城市的行列,成为全省政治中心。

《江苏省志大事记》记载了三条省会设于镇江的理由:一是总理孙中山的主张,二是交通状况,三是省政府与南京国民政府之间的关系。

1928年7月17日,民国江苏省政府委员会表决“省会问题”。出席会议的九名委员中,六票赞成省会设于镇江,二票支持扬州,一票支持苏州。

次年,江苏省政府迁来镇江,市民希望借助全省人力财力,谋求镇江复兴。

孙中山先生曾在《建国方略》中看重镇江地位,规划镇江至福州铁路线。

孙中山在《建国方略》中曾规划镇福线(镇江至福州),南京国民政府也拟议修建镇东线(镇江至东台),意图以铁路重塑镇江枢纽。同时,地方有识之士提出整治港池、疏浚航道,试图改善 “江滩淤涨、大轮难泊” 的困境。

然而,这些努力终成泡影。镇福、镇东铁路因 “半殖民地政局不稳、财力不济” 未能实现。港口整治计划也难以付诸实施,随着江中沙洲扩涨、港池航道条件恶化,镇江的口岸地位进一步下降。

民国时期,频繁发生的自然灾害也频频打击镇江的发展。1931年,苏北大水灾,苏北里下河几近陆沉,与苏北紧密关联的镇江米粮业和钱庄遭遇重创,约1000万两放款中的80%成呆账,大批商号倒闭。镇江商贸日趋衰落。

江山胜迹,我辈登临

偏重商贸的镇江,工业基础薄弱,1949年的工业总产值只有1190万元。

新中国建立后,镇江加大了对工业的投入和扶持,工业迅速恢复和发展。原国营华东内河轮船公司的船舶修造厂,从无锡迁到镇江,由上海工商业者集资90万元创建的私营镇江大东造纸厂也成功投产。

之后,镇江陆续建立起各类工业企业,工业门类一度是继南京之后江苏省内最为齐全的城市。其中,重工业中,电力、机械、化学、船舶、汽车、建材、冶金、煤炭发展迅猛;轻工业中,纺织、食品、塑料、电子、造纸、医药也日新月异。镇江初步实现了从个消费型城市到工业化城市的转变。

焦山俯瞰《镇江市志》

随着工业化而来的污染,镇江蜚声天下的“三山一渡”一度蒙尘。

很长一段时间,镇江的名山胜水被工业烟尘和污水包围,市民中一度广为流传“炮轰南山,烟熏焦山,臭水包围北固山”的顺口溜。

由于镇江市的工业布局一度集中在老城区和沿江风景名胜区周围,未经处理的工业污水沿下水明沟四处流淌横溢,甚至直排江中。水泥厂与采石场在南山风景区开山采石,常年炮轰不止,给南山留下了千疮百孔的伤疤。

城市建设的过程中,也忽视了对文化遗存的保护,甚至错误地认为“不能破破烂烂都要保”,古运河上的丁卯桥,以及许多珍贵的古街区、古牌坊、古墙被盲目地拆除。

国家组织申报第一批历史文化名城时,镇江积极申报,但国务院1982年公布第一批24座国家历史文化名城时,千年名城镇江却意外地榜上无名。

“镇江历史文化底蕴深厚,但破坏很大,重视不够。”评审专家的回复震动镇江各界,如何在追求发展的同时,保持城市特质,守护好镇江的名胜遗产,成为摆在镇江人民面前的重要课题。

相比苏、锡、常、宁,镇江面积小,人口少,经济体量稍逊色。但镇江人意识到,不可一昧同苏南兄弟城市比大小,而应该比特色,应把镇江建成一个清新秀丽而又充满灵气和活力的江南名城。

大运河与长江交汇处《镇江年鉴》

根据规划,镇江组织滨水区污染企业全部搬迁,让“三山”彻底摆脱了污染的困扰,成功实现了城区功能置换。

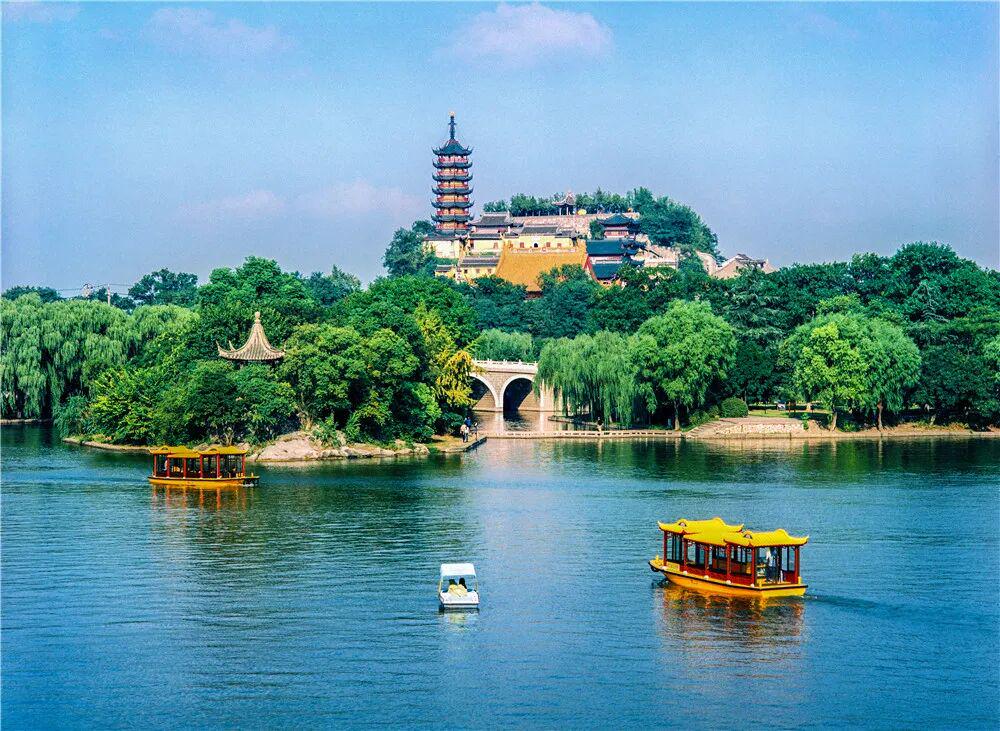

2009年,滨江旅游专线全线贯通,金山湖景区全景开放。2010年,实施“调活一水(内江和金山湖水体可四季调控)”、“串联三山(金山、焦山、北固山融为一体)”,城市滨水区美景初现雏形。

2009年,镇江提出建设“山水花园城市”的目标,要将镇江建设成为“充满活力、古代文明与现代文明交相辉映、山水城林融为一体的现代化山水花园城市”。

这座千年古城留下的文脉与景观,并非发展的“累赘”,却恰是能够反映其内涵的“根源”。山水秀美的“三山一渡”已成为镇江的城市名片。2024年,镇江全年实现旅游业总收入575.44亿元,接待国内游客5551.08万人次,实现国内旅游收入570.77亿元;接待入境过夜游客4.99万人次,实现旅游外汇收入6767.31万美元。

发展与保护如何兼顾?今日的镇江,山水秀美、宜居宜游,这座“现代化山水花园城市”,正以人与自然和谐共生的鲜活实践,为中国式现代化提供范例。

华泰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。