近日高升网,一份在丹麦哥本哈根悄然通过的《防务合作协议》,让整个欧洲为之一震,也让美国在北极战略博弈中完成了一次意义深远的布局。

这份协议在表面上看是一项双边安全协作安排,但其实质,早已越过了传统意义上的防务合作界限。

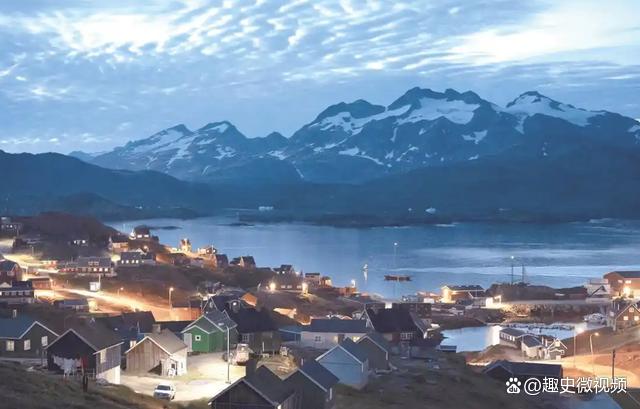

格陵兰岛,这片原本高度自治、隶属于丹麦的北极要地,如今正在美军的系统性渗透下,一步步变成美国在北极圈的实际军事据点。

美国图谋格陵兰

早在数年前,当特朗普提出要“买下格陵兰”时,全世界都将其当作不切实际的笑话。丹麦首相当时还冷嘲热讽,称那不过是“荒谬至极的幻想”。

但短短几年后,这个被认为只是“口无遮拦”的提议,竟然以另一种方式悄然落地。

议会高票通过的协议中,美军获得了在格陵兰自由进出、设立基地、存储装备、驻扎部队的全权,并享有刑事豁免权——这意味着,即使美军人员在当地违法犯罪,丹麦与格陵兰的司法体系也无法介入,一切交由美国军事法庭自行审理。

与此同时,美军对格陵兰岛关键资源和基础设施的控制也在不断加强。

他们不但获得图勒空军基地的升级权限,还取得了对未来稀土开采的优先准入。

根据协定,在格陵兰岛进行的67%以上的政策决策,需要事前通报美军驻地指挥部;而涉及港口改造、土地征用等重大项目,美方更是拥有最终否决权。

这一切构成了一种事实上的主权让渡,却又不触碰正式主权的名义外壳,可谓精巧而高效的制度化兼并。

对于丹麦为何做出如此让步,外界并不感到意外。

与其说是主动出卖,不如说是被现实裹挟。美国在协议达成前向丹麦施加多重压力,尤其是经济层面:美国宣布将对丹麦出口的风力发电设备征收25%的关税,若成真,将严重打击丹麦最具国际竞争力的绿色能源产业。

在这种情况下,丹麦政府选择“妥协换安全”,以保住短期经济命脉和战略庇护。

更深层的原因高升网,则来自结构性依附。

作为北约成员国,丹麦长期依赖美国安全保障。从冷战时期图勒基地设立,到近年来美军加强波罗的海部署,丹麦的防务战略实际上早已深度捆绑在美国全球部署体系内。

此次协议不过是这一从属关系的延伸升级,是“主权换保护”的新版本呈现。

而格陵兰本地对此的反应,则凸显出一个“准殖民地”的悲剧逻辑。

自治政府多次发声,谴责丹麦政府在未征询岛内民意的情况下擅自签署协议,并警告格陵兰正逐步丧失自身治理权。

然而,在美军入驻、法律体系外置、政策审批被架空的现实面前,这些反对声音变得越来越微弱。

曾有岛内居民上街抗议,美军未到、基地未扩,却已体会到了实权剥离的冰冷现实。

欧洲反应

这一事件在欧洲引发强烈关注,却未能激起实质反制。

法国总统马克龙第一时间公开批评丹麦“背弃欧洲防线”,法国外长在欧盟会议上发言抨击丹麦“解构欧洲边界”。

然而,除了法国之外,德国仅表达“谨慎关注”,比利时、芬兰则选择回避。欧盟方面虽发表声明“深切担忧”,但没有提出任何遏制性措施。

欧洲在格陵兰事件中的表现,实际上揭示了其在安全事务上对美国的依赖已深到根本无法动摇的程度——一边高喊战略自主,一边看着美国接管自己的地缘门槛却无动于衷。

从更宏观的角度看,格陵兰事件并非孤例,而是未来全球权力转移的一种新模式预演。

它所展现的,并不是传统军事强权式的领土扩张,而是更加隐蔽、更具制度合法性的“协议主导型兼并”。

美国通过条约、军事合作、资源利益交换等机制,实现在无需派兵打仗的前提下,对关键区域形成长效控制。

这种方式不仅回避了国际法上的主权挑战,也能巧妙掩盖对当地民众意愿的漠视。

中俄两国对此格外关注。

俄罗斯在北极部署的军事力量正在被美方包围,尤其是图勒基地的反导系统改造、极地雷达网络部署,直接威胁到俄方北方舰队的作战自由。

而中国则面临北极航道的战略压缩——中资参与的格陵兰深水港项目被暂停,科研船靠泊许可被拒次数激增,北极航线运营成本大幅上升。

原本布局的“冰上丝绸之路”,如今正被格陵兰这枚美军“钉子”所钳制。

特朗普所主导的这套地缘操作逻辑,显然正在被推向全球更多地区。

他曾明言,“美国不需要占领领土,我们只要控制关键通道。”

从中东港口到南太岛国,从非洲资源区到北极门户,只要协议条款得当,美国就能“和平占领”——不以战火摧毁城市,却用条文剥夺主权。

这是一种极具现实主义色彩的全球扩展术,也可能是未来地缘博弈的新常态。

而在中、美、俄三国之中,如今只有中国仍在坚持“主权完整、互不干涉”的传统原则。

但这种坚守,面对协议渗透、法律架空、战略压迫的新形势,是否足以维系全球话语力与地缘存在感?

这是一个不能回避的问题。

当协议可以代替武力,当控制可以不动声色地发生,我们还剩多少手段去守护真正意义上的“主权”?

华泰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。